সাহিদা পারভীন শিখা

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে একটি অভ্যুত্থানোত্তর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে রয়েছে এবং পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র একধরনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও বৈষম্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা হয়েছিল, অরাজনৈতিক সরকারের বাজেটে জনস্বার্থ তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিষয়গুলো বিবেচনা করে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে, কিন্তু ঘোষিত বাজেটে শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষের স্বার্থ বরাবরের মতো উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষকে যখন পরিবর্তনের গল্প শোনানো হচ্ছে, তখন নতুন বাজেটে নতুনত্বের কোনো ছাপ-ছোঁয়া নেই। এবারের বাজেটেও দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিক প্রতিফলন, যেখানে জনস্বার্থ নয়, অগ্রাধিকার পেয়েছে বহুজাতিক লগ্নি পুঁজি, আমলাতান্ত্রিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

বাজেটের আকার ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা ইতিহাসের বৃহত্তম। কিন্তু এই বিশাল অঙ্কের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অংশ শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বরাদ্দ, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ঘাটতি বাজেট, যার অর্থ, এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে ঋণ, কর, মূল্যস্ফীতির চাপ এবং জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে। ইতিহাস বলে, ঘাটতির চাপ কখনোই উচ্চ আয়ের ধনিক শ্রেণির ওপর পড়ে না; বরং তা পরোক্ষভাবে পড়ে খাদ্যপণ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও জ্বালানির ওপর মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে।

গত তিন বছরে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতির হার গড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অথচ শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিতে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট রাখা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ, যা বাস্তবতাবিবর্জিত। বাস্তবে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা প্রতিবছরই কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মজুরিকাঠামোর সংস্কার, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, রেশনিং চালু, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি—এসব মৌলিক দাবি কেবল অগ্রাহ্যই করা হয়নি, বরং বাজেটে এসব নিয়ে ন্যূনতম দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়নি।

এই বাজেট এমন এক অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা মূলত সাম্রাজ্যবাদী ও বহুজাতিক করপোরেশনের মুনাফার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তার দিকে মনোযোগী। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সংস্কার তাগিদে পরিচালিত এই বাজেট মূলত জনগণ নয়, বরং পুঁজি ও শাসকগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য গৃহীত। এতে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তার মতো খাতগুলোর জন্য নেই কোনো যুগোপযোগী রূপকল্প। নেই বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর কৌশল।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরেই দেশে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কৃষি থেকে আয় কমে আসা—এসব কিছুর বিপরীতে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল সক্রিয় ও সংবেদনশীল। অথচ বাজেট কেবল পুরোনো কাঠামো বজায় রেখে একধরনের ‘নির্বিকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা’ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটিকে তাই ‘অতীতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার গতানুগতিক বাজেট’ বললে ভুল বলা হয় না।

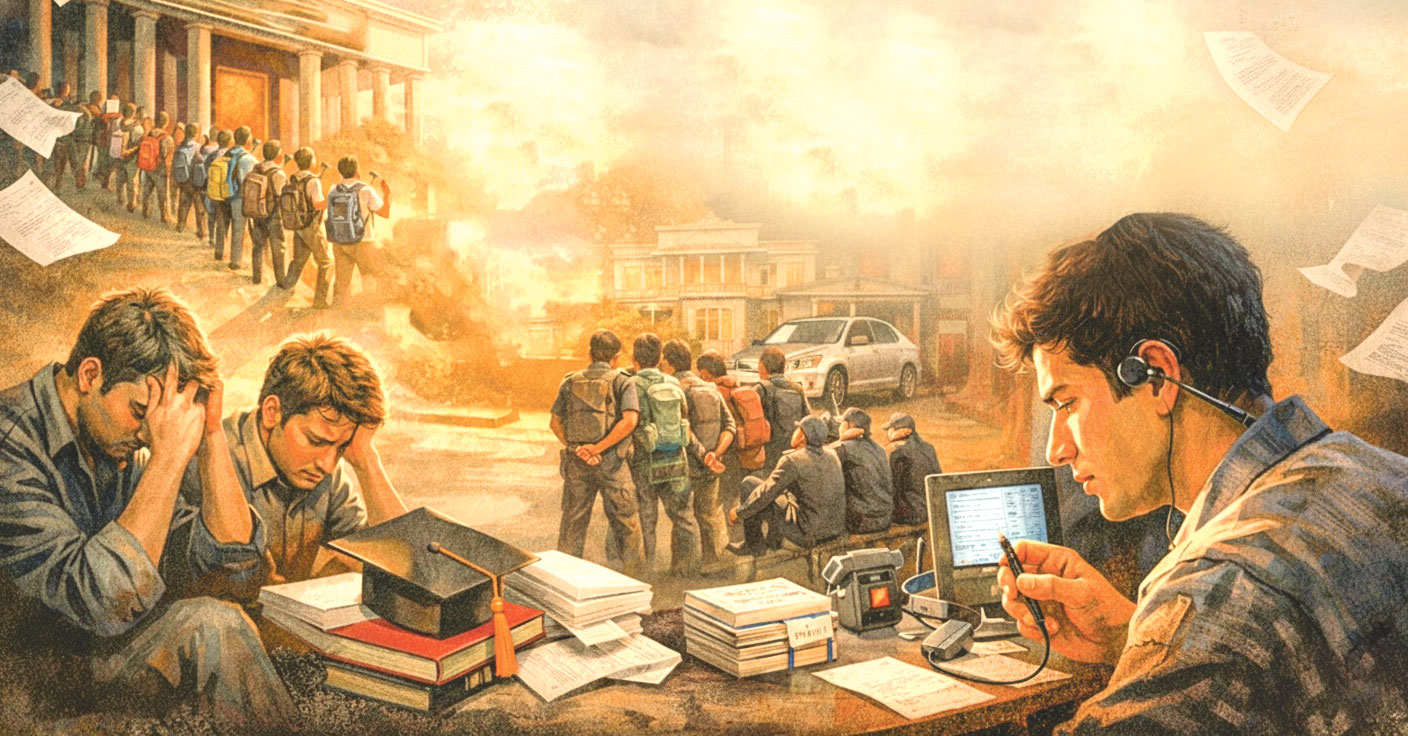

এত কিছুর পরেও একটি প্রশ্ন অনিবার্য, কেন প্রতিটি বাজেটেই শ্রমজীবী মানুষের দাবি, কৃষকের হাহাকার, চাকরি খোঁজা তরুণের হতাশা কিংবা মফস্বলের নিম্ন আয়ের মানুষের প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়? এর পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের একটি মৌলিক কাঠামোগত সংকট, যেখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদের বণ্টন কেবল একশ্রেণির মানুষ দ্বারা এবং একশ্রেণির মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত। বহুজাতিক স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ দালাল পুঁজি, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র—এই চতুর্মুখী জোট বাস্তবতাকে পাত্তা না দিয়ে তৈরি করছে এক অলীক ‘উন্নয়নের’ গল্প।

অর্থনীতিবিদেরা বারবার বলেছেন, যে কোনো বাজেট কেবল হিসাবের খাতা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক দলিল। এই দলিল বলে দেয়, রাষ্ট্র কাদের পক্ষে, কাদের স্বার্থে, কাদের জীবনের প্রতি সংবেদনশীল। এবারের বাজেটে জনস্বার্থের বিপরীতে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে, প্রশাসনিক ব্যয় বেড়েছে এবং করকাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা ধনী ও গরিবের মাঝে বৈষম্য আরও প্রসারিত করবে।

জনগণের ওপর চাপ বাড়িয়ে, করপোরেট পুঁজি ও সামরিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে কোনো রাষ্ট্র টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে না। বরং এতে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ে, শ্রেণিগত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়।

একটি কল্যাণকামী বাজেটের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, খাদ্যনিরাপত্তা, রেশনিং, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এসবের একটিও এই বাজেটে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বরং শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই বাস্তবতা আমাদের সামনে একটি বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন হাজির করে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কাদের জন্য? কাদের কল্যাণে বাজেট প্রণীত হয়? কাদের জীবন নিয়ে ভাবনা থাকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের?

এত দিনের অভিজ্ঞতা বলে, একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বাজেট প্রণয়ন কেবল অলীক কল্পনা। এ কারণেই জনজীবনের সংকট নিরসনে প্রয়োজন এক বিকল্প অর্থনৈতিক রূপরেখা, যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, জনগণের মৌলিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে স্থাপন করে।

এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, যেখানে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ, সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সুলভ সুবিধা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রণোদনা, সর্বোপরি রাষ্ট্রের সম্পদে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হবে।

জনগণের পক্ষ থেকে তাই এখন সময় সংগঠিত হওয়ার, অধিকার-দাবির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার এবং রাষ্ট্রকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য করার।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে একটি অভ্যুত্থানোত্তর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে রয়েছে এবং পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র একধরনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও বৈষম্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা হয়েছিল, অরাজনৈতিক সরকারের বাজেটে জনস্বার্থ তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিষয়গুলো বিবেচনা করে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে, কিন্তু ঘোষিত বাজেটে শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষের স্বার্থ বরাবরের মতো উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষকে যখন পরিবর্তনের গল্প শোনানো হচ্ছে, তখন নতুন বাজেটে নতুনত্বের কোনো ছাপ-ছোঁয়া নেই। এবারের বাজেটেও দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিক প্রতিফলন, যেখানে জনস্বার্থ নয়, অগ্রাধিকার পেয়েছে বহুজাতিক লগ্নি পুঁজি, আমলাতান্ত্রিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য।

বাজেটের আকার ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা ইতিহাসের বৃহত্তম। কিন্তু এই বিশাল অঙ্কের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অংশ শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বরাদ্দ, সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ঘাটতি বাজেট, যার অর্থ, এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে ঋণ, কর, মূল্যস্ফীতির চাপ এবং জনগণের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে। ইতিহাস বলে, ঘাটতির চাপ কখনোই উচ্চ আয়ের ধনিক শ্রেণির ওপর পড়ে না; বরং তা পরোক্ষভাবে পড়ে খাদ্যপণ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও জ্বালানির ওপর মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে।

গত তিন বছরে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতির হার গড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অথচ শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিতে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট রাখা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ, যা বাস্তবতাবিবর্জিত। বাস্তবে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা প্রতিবছরই কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মজুরিকাঠামোর সংস্কার, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, রেশনিং চালু, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি—এসব মৌলিক দাবি কেবল অগ্রাহ্যই করা হয়নি, বরং বাজেটে এসব নিয়ে ন্যূনতম দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়নি।

এই বাজেট এমন এক অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা মূলত সাম্রাজ্যবাদী ও বহুজাতিক করপোরেশনের মুনাফার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তার দিকে মনোযোগী। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সংস্কার তাগিদে পরিচালিত এই বাজেট মূলত জনগণ নয়, বরং পুঁজি ও শাসকগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য গৃহীত। এতে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তার মতো খাতগুলোর জন্য নেই কোনো যুগোপযোগী রূপকল্প। নেই বেকারত্ব ও দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর কৌশল।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরেই দেশে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কৃষি থেকে আয় কমে আসা—এসব কিছুর বিপরীতে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল সক্রিয় ও সংবেদনশীল। অথচ বাজেট কেবল পুরোনো কাঠামো বজায় রেখে একধরনের ‘নির্বিকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা’ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটিকে তাই ‘অতীতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার গতানুগতিক বাজেট’ বললে ভুল বলা হয় না।

এত কিছুর পরেও একটি প্রশ্ন অনিবার্য, কেন প্রতিটি বাজেটেই শ্রমজীবী মানুষের দাবি, কৃষকের হাহাকার, চাকরি খোঁজা তরুণের হতাশা কিংবা মফস্বলের নিম্ন আয়ের মানুষের প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়? এর পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের একটি মৌলিক কাঠামোগত সংকট, যেখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদের বণ্টন কেবল একশ্রেণির মানুষ দ্বারা এবং একশ্রেণির মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রিত। বহুজাতিক স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ দালাল পুঁজি, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র—এই চতুর্মুখী জোট বাস্তবতাকে পাত্তা না দিয়ে তৈরি করছে এক অলীক ‘উন্নয়নের’ গল্প।

অর্থনীতিবিদেরা বারবার বলেছেন, যে কোনো বাজেট কেবল হিসাবের খাতা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক দলিল। এই দলিল বলে দেয়, রাষ্ট্র কাদের পক্ষে, কাদের স্বার্থে, কাদের জীবনের প্রতি সংবেদনশীল। এবারের বাজেটে জনস্বার্থের বিপরীতে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে, প্রশাসনিক ব্যয় বেড়েছে এবং করকাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা ধনী ও গরিবের মাঝে বৈষম্য আরও প্রসারিত করবে।

জনগণের ওপর চাপ বাড়িয়ে, করপোরেট পুঁজি ও সামরিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে কোনো রাষ্ট্র টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে না। বরং এতে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ে, শ্রেণিগত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়।

একটি কল্যাণকামী বাজেটের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, খাদ্যনিরাপত্তা, রেশনিং, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এসবের একটিও এই বাজেটে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বরং শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই বাস্তবতা আমাদের সামনে একটি বড় রাজনৈতিক প্রশ্ন হাজির করে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কাদের জন্য? কাদের কল্যাণে বাজেট প্রণীত হয়? কাদের জীবন নিয়ে ভাবনা থাকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের?

এত দিনের অভিজ্ঞতা বলে, একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বাজেট প্রণয়ন কেবল অলীক কল্পনা। এ কারণেই জনজীবনের সংকট নিরসনে প্রয়োজন এক বিকল্প অর্থনৈতিক রূপরেখা, যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, জনগণের মৌলিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে স্থাপন করে।

এর জন্য চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, যেখানে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ, সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সুলভ সুবিধা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রণোদনা, সর্বোপরি রাষ্ট্রের সম্পদে জনগণের অধিকার স্বীকৃত হবে।

জনগণের পক্ষ থেকে তাই এখন সময় সংগঠিত হওয়ার, অধিকার-দাবির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার এবং রাষ্ট্রকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য করার।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের পালে হাওয়া লাগা যাকে বোঝায়, সে রকম কোনো কিছু এখনো সাধারণ জনপরিসরে দেখা যাচ্ছে না। এবারই একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে। কিন্তু মানুষকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী হতে দেখা যাচ্ছে না।

৯ ঘণ্টা আগে

বর্তমান সময়ে চাকরি হলো সোনার হরিণ। যে হরিণের পেছনে ছুটছে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। যেকোনো ধরনের চাকরি পেতে কারও প্রচেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই। বিশেষ করে আমাদের দেশে সরকারি চাকরির বাজারে এখন প্রতিযোগিতার অভাব নেই।

৯ ঘণ্টা আগে

সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রপ্রত্যাশী জনগণের কাছে এই নির্বাচনটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। কারণ, এক যুগের বেশি সময় ধরে দেশে যে নির্বাচনী বাস্তবতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, অংশগ্রহণহীন এবং বিতর্কে ভরপুর।

৯ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। দেশের নাগরিকেরা যেমন অধীর আগ্রহে দিনটির অপেক্ষা করছেন, তেমনি করছেন প্রবাসীরাও। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৩০০ সংসদীয় আসনে আগামী নির্বাচনের জন্য মোট ১৫ লাখ ২৭ হাজার ১৫৫ জন ভোটারের পোস্টাল ভোট নিবন্ধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১০ ঘণ্টা আগে