ভাষা নিয়ে কিছু বলতে গেলে সে সময়ের সমাজ নিয়েও কথা বলতে হয়। কীভাবে বাংলা ভাষা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের ভাষা হয়ে উঠল, কীভাবে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে দেশের জনগণ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হলো, তার পটভূমি জানা দরকার।

ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা এসে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে তা ভয়ানক আকার ধারণ করেনি। মুসলিম জাগরণের নেতা স্যার সৈয়দ আমীর আলী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ‘সে যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কোনো তিক্ততা ছিল না।

সম্পূর্ণ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তারা একসঙ্গে বসবাস করেছে। নামাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দু মিছিল গেলে মুসল্লিরা তেড়ে আসেনি। অপরপক্ষে বকরা ঈদে কোরবানিকে কেন্দ্র করেও হিন্দুরা কোনো তুলকালাম কাণ্ড করেনি।...সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন নিয়ে। ঐ ইস্যু সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানদের সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কে চিড় ধরেনি।’

নির্মোহ হয়ে এই সময়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মূলত আন্তসম্প্রদায়ভিত্তিক সরকারি চাকরিবিষয়ক পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যমূলক বিশ্লেষণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে ঘোলাটে করেছে। দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও বাংলায় মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে তাদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য সৃষ্টির পরও যখন দেখা গেল সেসব শূন্যস্থান পূরণ করতে তারা অপারগ, তখন তারা আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়ল। মুসলমানদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সরকারি পদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পাওয়া যায়নি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রসঙ্গটি। মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পসংখ্যক মুসলিম শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবার বেশির ভাগই ছিলেন অবাঙালি।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা চাকরি-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য দেখানোর জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক যে পরিসংখ্যান দিতেন, তাতে যোগ্য প্রার্থী কোন সম্প্রদায়ে কত ছিল, সে ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতেন। যোগ্যতা যে মুসলমানদের কম ছিল, সেটাও দেখা যাবে নবাব সলিমুল্লাহর আমলাতন্ত্রের দিকে তাকালে। ১৯০৭ সালে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর জমিদারিতে মোট কর্মচারী বা আমলার সংখ্যা ছিল ৩৭১ জন। এর মধ্যে মুসলমান আমলার সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন।

যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, সেই সালে এন্ট্রান্স পাসের পরিসংখ্যান নিলেও বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সে বছর ৩০২১ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পাস করেছিল। এদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮৮ জন। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য প্রমাণের জন্য যেসব সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

২০২৪-এর ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে গঠিত হয় ‘আপৎকালীন’ ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট। ফলে জনগণ প্রত্যাশা করেছিল এই সরকার বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে। কিন্তু বহুল আলোচিত ‘বিপ্লবী সরকার’ গঠনে সরকার প্রথমে ব্যর্থ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল অন্ততপক্ষে ন্যায়সংগত সময়ের

১০ ঘণ্টা আগে

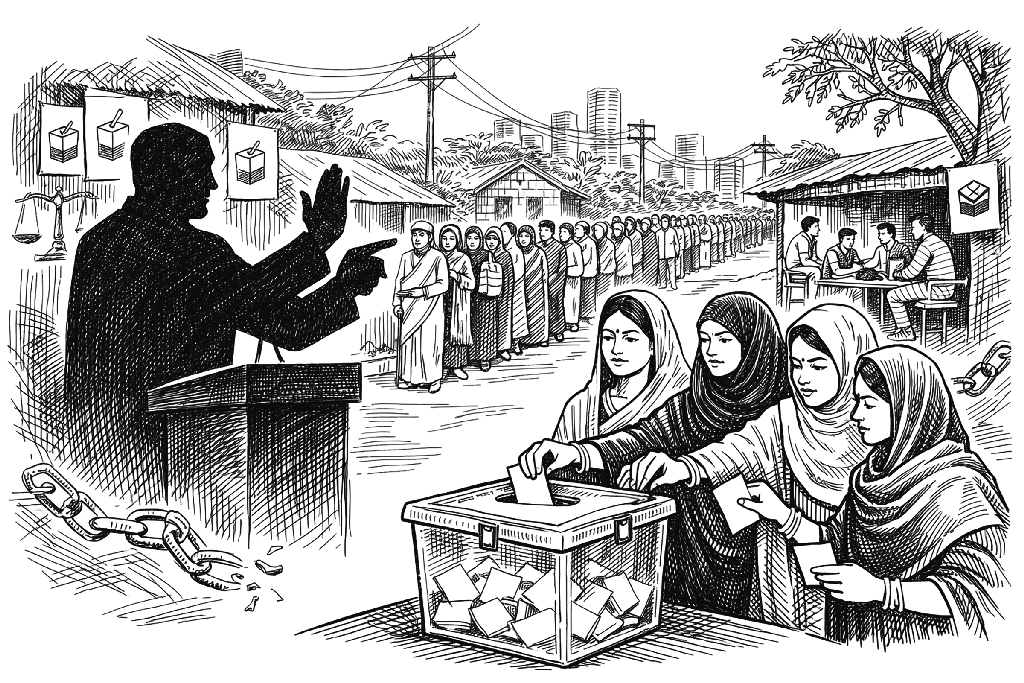

১২ ফেব্রুয়ারি শুধু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না, বরং এর ভেতরে নিহিত ছিল অনেক বছরের আশা, ক্ষোভ, স্বপ্ন আর সংগ্রামের ইতিহাস। গতকাল ভোটকেন্দ্রে যাওয়া মানুষটি শুধু একজন ভোটার ছিলেন না, তিনি এই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাণের অংশীদার ছিলেন। তাঁর আঙুলের একটি ছাপ কেবল একটি প্রতীকে

১০ ঘণ্টা আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনের দুই দিন আগে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়েছিল কাজে। খেয়াল করলাম, এবারের নির্বাচন নিয়ে মফস্বলের জনগণ বেশ তৎপর, ব্যতিব্যস্ত। চায়ের দোকানে, হোটেলে জটলা করে বসে তারা নির্বাচন নিয়ে আলাপ করছে। ছোট ছোট হোটেলে টেলিভিশন চালু রাখা হয়েছে নির্বাচনসংক্রান্ত সংবাদ শোনার জন্য।

১০ ঘণ্টা আগে

কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর অবশেষে নির্বাচনটা হয়ে গেল। সারা দেশের মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এককথায় এই নির্বাচনকে উৎসবমুখর বলতে হবে। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর সম্ভবত নাগরিকদের সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ছিল ‘নির্বাচন কি হবে?’ এত সংশয় প্রকাশের কারণ একেবারে

১০ ঘণ্টা আগে