মানবিক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক মানে দুঃসাহস ও প্রতিবাদের নাম, ইচ্ছাশক্তির আলোকিত উৎস। ঋত্বিক এ সময়ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্রেই স্থান করে নিয়েছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে। তিনি এমন এক শিল্পী, যিনি ‘শিল্পের জন্যই শিল্প’—এই তত্ত্বকথায় বিশ্বাস না করে শিল্পকে ব্যবহার করেছেন মানবতার পক্ষে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য থেকে। গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকারসহ দৃশ্যশিল্পের প্রায় সব মাধ্যমে কাজ করেছেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিকের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর এবং মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। আজ তাঁর শততম জন্মবর্ষ।

দেশভাগ, সামাজিক বাস্তবতা ও নারীদের নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকায় তিনি তাঁর সিনেমায় তীব্র রাজনৈতিক ও মানবিক ভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’ এবং ‘কোমল গান্ধার’-এর মতো চলচ্চিত্র এখনো বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একেকটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচিত হয়। যে বিবেচনার মূলে বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে ঋত্বিকই অগ্রণী শিল্পী, যিনি প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন দেশভাগ দ্বারা। দেশভাগকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর চলচ্চিত্রে দেশভাগ এবং এই বিভাজন থেকে উদ্ভূত বেদনা আর উদ্বাস্তু হওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দুই বাংলায় আর কোনো পরিচালকের কাজেই তার প্রতিফলন ততটা পাই না আমরা।

মাত্র ২৫ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে, ৫১ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগে ঋত্বিক মোট চলচ্চিত্র রেখে গেছেন ৮টি, বাকি ১০টি প্রামাণ্য ছবি আর গোটা কয়েক অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্যই। ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রে যেভাবে নতুন ঘরানা, বাস্তবতা, পুরোনো আর নাটকীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা গোটা ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের জন্যই ছিল অভূতপূর্ব। ঋত্বিকের স্মরণসভায় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘আমাদের সকলের মধ্যে হলিউডের প্রভাব ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ নিজের মতো একজন।’

প্রথম জীবনে তিনি মঞ্চের লোক ছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্চকে ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন কোনো না কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপট ও দায়বদ্ধতা থেকে। চলচ্চিত্র তাঁর কাছে ছিল একধরনের সংগ্রামের হাতিয়ার।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে, ঐতিহ্যবাহী ঘটক বংশে। যদিও তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভারেঙ্গায়, নগরবাড়ী ঘাটের অদূরে। তাঁদের পরিবারে আগে থেকে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক এবং মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। তাঁরা ছিলেন ১১ ভাই-বোন। তিনি এবং প্রতীতি দেবী ছিলেন যমজ ও কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কবি ও নাট্যকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটক ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, লেখক ও সমাজকর্মী। আইপিটিএ থিয়েটার মুভমেন্ট এবং তেভাগা আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। মনীশ ঘটকের মেয়ে লেখিকা ও সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক ছিলেন স্কুলশিক্ষক।

তাঁর বাবা চাকরি থেকে অবসরের পর রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে বাড়িও করেন। সেই সুবাদে ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন। নাটক লেখা শুরু করেন কলেজজীবনেই। ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। আর ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের পরে তাঁর পরিবার কলকাতায় চলে যায়। এরপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। সে বছরই তাঁর প্রথম নাটক ‘কালো সায়র’ লেখেন।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এ সময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা ও অভিনয় করেন এবং বের্টল্ট ব্রেখট ও নিকোলাই গোগোলের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন। পাবনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহের দাঙ্গার স্মৃতি আর দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক রচিত অসামান্য নাটক ‘দলিল’ ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে গণনাট্যর অধিবেশনে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৫০ সালে তিনি নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেন এবং সহকারী পরিচালক হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি নিজের পরিচালিত ‘নাগরিক’ সিনেমাটি নির্মাণ করেন। তবে আর্থিক কারণে ছবিটি সে সময় মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ সালেই মুক্তি পায় তাঁর ‘অযান্ত্রিক’ ছবি। এই ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রকার রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিটি। ১৯৬১-৬২ সালের ভেতরে তাঁর পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬১), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) এবং ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২)—এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। সমালোচনা এবং বিশেষ করে কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখার ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই দশকে আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ‘ভিজিটিং প্রফেসর’ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তী সময়ে ভাইস প্রিন্সিপাল হন। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি ১৯৭৩ সালে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরি করেন। এরপর খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে।

ঋত্বিক ছিলেন চিরকালের দুরন্ত। অস্থির, দুর্বার, খামখেয়ালি এবং পারিপাট্যহীন ঠোঁটকাটা; ঋত্বিক তাঁর মনের কথাকে কখনোই তথাকথিত সভ্য মানুষের মুখোশ আঁটা বুলির মতো করে বলতে পারেননি। যা বলতে চেয়েছেন কোনো রকম ভীতি কিংবা ভদ্রতার তোয়াক্কা না করেই বলেছেন সরাসরি।

বর্তমানের দ্রোহকালপর্বে ঋত্বিক আজও শিরদাঁড়া সোজা রেখে কালের কণ্ঠস্বর যেন ছুড়ে দিচ্ছেন আমাদের দিকে—‘ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো। তোমরা ভাবলে কাজ হবে’।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই

২ ঘণ্টা আগে

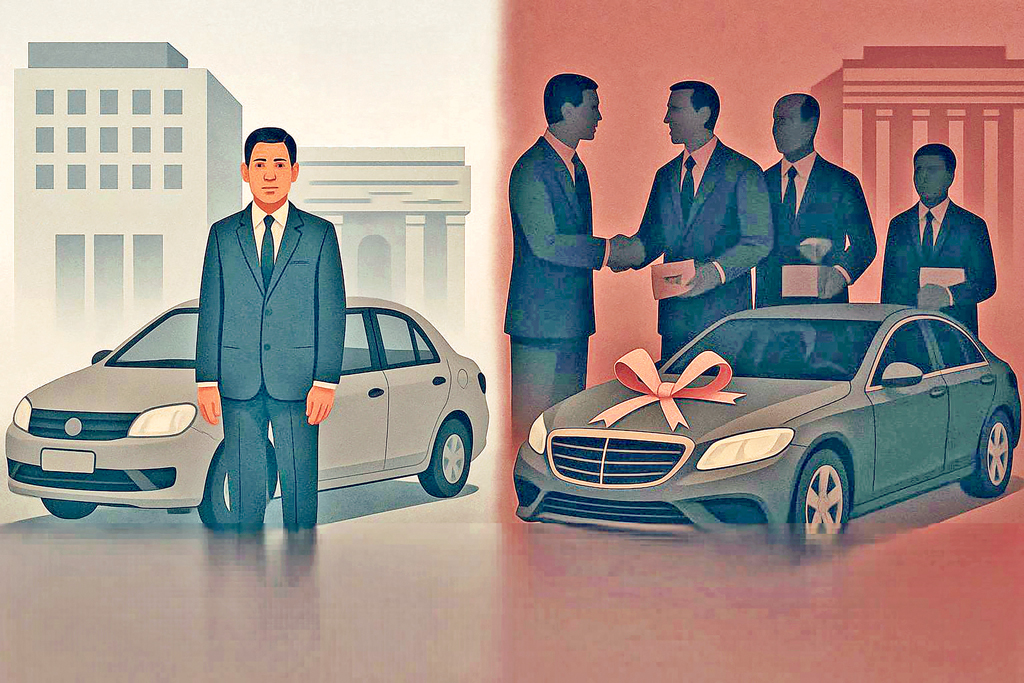

দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...

৩ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...

৩ ঘণ্টা আগে

আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।

১ দিন আগে