বিধান রিবেরু

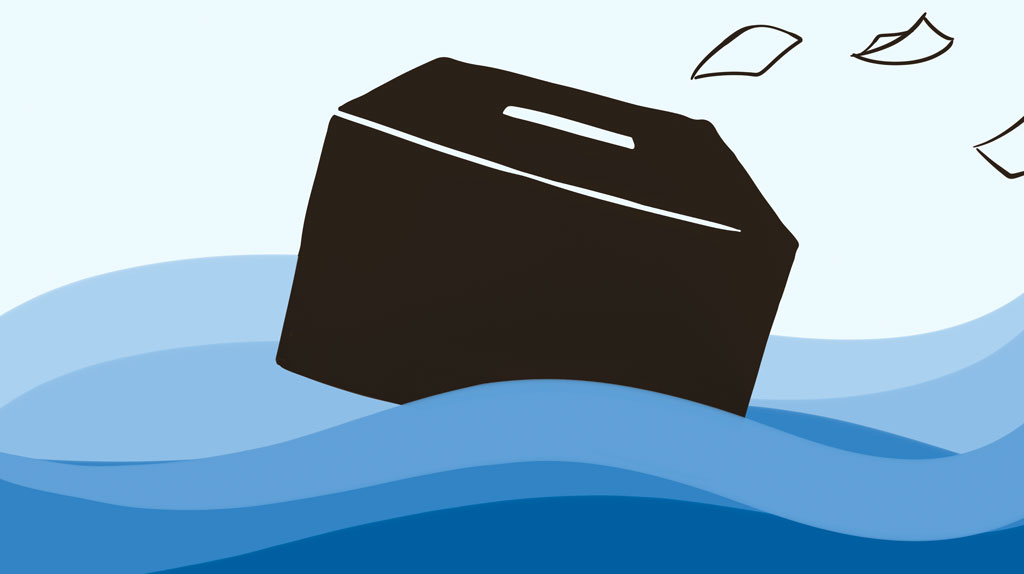

গ্রিক পুরাণের পাঠকমাত্রই প্যান্ডোরাকে চেনেন। তাঁরা জানেন, এই প্যান্ডোরা হলো দুনিয়ার প্রথম নারী, যাকে দেবরাজ জিয়ুসের তত্ত্বাবধানে খুব যত্ন করে সৃষ্টি করেছিলেন অন্য দেবতারা। সৃষ্টির পর দেবতারা প্যান্ডোরাকে অতুলনীয় সব উপহার দিয়েছিলেন—সৌন্দর্য, মাধুর্য, সংগীত, কৌতূহল, ইতি ও আদি। তাকে একটি বয়ামও উপহার দেওয়া হয়েছিল। লোকে যেটাকে পরে ‘বাক্স’ বলে ভ্রম করেছিল। যাহোক, উপহার দেওয়ার সময়ই প্যান্ডোরাকে সাবধান করা হয়েছিল, সে যেন ভুলেও ওই বয়াম না খোলে। কিন্তু কৌতূহলবশত প্যান্ডোরা একদিন সেই বয়ামের ঢাকনা খুলে ফেলে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে বয়ামের ভেতর থেকে সব খারাপ জিনিস—দুঃখ, জরা, মৃত্যু, বেদনা, দুর্ভোগ দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এটা দেখে ভীষণ ভীত হয়ে প্যান্ডোরা দ্রুত বয়ামের মুখ বন্ধ করে দেয়। পরিতাপের বিষয়, সে সময় ভেতরে আটকা পড়ে যায় কেবল ‘আশা’। আশা আর বের হওয়ার সুযোগ পায়নি।

এই প্রতীকী গল্পটি থেকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। একটি ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক। নেতিবাচকটা আগে বলি: বয়ামের ভেতর থেকে আশা যে আর বের হতে পারল না, এটি হলো মানুষের জন্য হতাশার বিষয়। অর্থাৎ আর কোথাও কোনো আশা নেই, ভরসা নেই। মানুষের জীবনের এই দুর্ভোগ ও দুর্দশা চলতেই থাকবে। আশা নিখোঁজ কোনো বয়ামের ভেতর গুমরে গুমরে মরছে। আটকা পড়েছে সে। বয়াম খুলে দিয়ে আশাকে মুক্ত করবে, তেমন প্রতিশ্রুতিশীল কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বয়ামটাই বা কোথায়, তার হদিসই তো জানে না কেউ। এটি চরম হতাশার গল্প।

ইতিবাচকভাবে যদি গল্পটিকে দেখি, তবে দেখা যায়, আশা এখনো মরেনি। সে জীবিত শুধু নয়, বয়ামের ভেতরে নিরাপদে আছে। তার বিনষ্টি ঘটেনি। শেষ ভরসা হিসেবে সে মজুত রয়েছে বয়ামের ভেতর। প্রয়োজনে সে ঠিক ঠিক বেরিয়ে আসবে। সময়মতো কেউ না কেউ প্যান্ডোরার বয়ামের সন্ধান পাবে এবং মুখ খুলে দেবে, বের হয়ে আসবে আশার আলো, যা দিয়ে সব অশুভ, অন্ধকার দূর হবে। দুনিয়ার বুকে মন্দশক্তি তখন দুর্বল হয়ে পড়বে, সতেজ আশা সঞ্জীবনী হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের হৃদয়ে।

এই গল্পটি থেকে প্রথমে নেতিবাচক প্রতীকটিই আমাদের সামনে আসে। পৃথিবীতে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, এরপর ঠান্ডা স্নায়ুযুদ্ধ পেরিয়ে আজ আবারও যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতময় পৃথিবী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও চরম অস্থির। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশটি সংকটের ভেতর রয়েছে, সেখান থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া তো যাচ্ছেই না, উল্টো সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আমরা কখনো সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল করছি, সংবাদমাধ্যমকে বন্ধ করে গণতন্ত্রকে রোধ করছি। কখনোবা সপরিবারে কাউকে হত্যা করছি, কখনো করছি গুপ্তহত্যা। ধর্মকে ব্যবহার করছি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। নিরপরাধ লেখক, প্রকাশক ও ব্লগারদের হত্যা করা হচ্ছে, সেখানে আবার জুটে যাচ্ছে সমর্থন। গুম-খুন-লুটের মচ্ছব করতে করতে আমরা জন্ম দিয়ে দিচ্ছি স্বৈরাচারী শাসকের। তাকে সরিয়ে ভাবা হয়েছিল প্যান্ডোরার বয়াম থেকে এবার আশাটা বের হয়ে আসবে। তরুণেরাই হবে সেই আশার কান্ডারি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বয়ামটিকেই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টো জনতার শাসন বা মবোক্রেসির নামে উসকে দেওয়া হচ্ছে নৈরাজ্য বা এনার্কি। সেখানে নিশ্চুপ থাকছে প্রশাসন অথবা দায়সারা গোছের আচরণ করছে।

একদল ইতিহাসকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে বাংলাদেশের গৌরবজনক অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে করে তুলেছে বিতর্কিত। আরেক দল সেই সুযোগে ইতিহাসে নিজেদের কলঙ্কজনক অধ্যায়কে মুছে দিতে সৃষ্টি করছে উল্টো বয়ান। আর এই বয়ান নির্মাণে তারা প্রয়োগ করছে নৈরাজ্যের শক্তি। সম্মতি আদায়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ শক্তি নয়, তারা নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা, এমনকি দার্শনিক চিন্তার ভুলভাল চটকদার যথেচ্ছাচার ব্যবহারও করছে। আর সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করছে ‘ঘৃণা’। মানুষ এমনিতেই খারাপকে ঘৃণা করে। কিন্তু কেউ যদি নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে খারাপের যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি খারাপ করে ফেলে, ঘৃণার চাষাবাদ করতে গিয়ে কেউ যদি লাঙলের পরিবর্তে খননকারী যন্ত্র বা এক্সকাভেটর ব্যবহার করে ফেলে, তখন অতীতের খারাপটা আরও খারাপ হয়ে ফিরে আসার নিশানা খুঁজে পায়।

মুশকিলের দিকটি হলো, অর্ধশতাধিক বছর ধরে দেশটির শাসকগোষ্ঠী প্যান্ডোরার বয়ামে আটকে পড়া আশার আলোটিকে মুক্ত করার বদলে নৈরাশ্যমাখা অন্ধকারের বেসাতি করেছে। লোকেরা সেটিকেই মুক্তির বটিকা ভেবে খরিদ করে উন্মত্ত হয়েছে, তারপর যুক্তিহীন জম্বির মতো পরিচালিত হয়েছে, একে-অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। তারপরও আমি মনে করি, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক মানুষের অভাব নেই সমাজে। কিন্তু তাঁরা অনেকটা নিরুপায়। কারণ, তাঁরা বিচ্ছিন্ন এবং কোনো সংগঠিত শক্তির পূজারি নন। তাঁরা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের দাবিকে পাশ কাটিয়ে, পরিবারের দায়িত্বকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সত্য ও যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছেন না। না তাঁরা বাস্তবতাকে এড়াতে পারছেন, না বাস্তবতাকে পাল্টাতে পারছেন। না তাঁরা দেশে শান্তি পাচ্ছেন, না আবার দেশটা ছাড়তে পারছেন। এটা গভীর সংকট নয় তো গভীর সংকট কোনটি?

প্যান্ডোরা যেমন নিজের জানাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বয়ামের মুখটি খুলে ফেলেছিল, ছোট একটি ভুল অজান্তে ঘটিয়ে ফেলেছিল। আমরাও কি বারবার দেশের মঙ্গলের কথা বলে সেই একই রকম কাজ করে ফেলছি না? দেশের মঙ্গল যদি গত অর্ধশতকে হতো তাহলে চিকিৎসার জন্য মানুষ বাইরের দেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হতো না। দেশীয় শিক্ষাকে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে বিদেশি ভাষার মাধ্যমে পড়ালেখা করাকে অধিক গুরুত্ব দিত না। খোদ মাতৃভাষাকে অপমান ও অবহেলা করত না। খাবারে বিষ মেশাত না। ঠক ও প্রতারকে দেশটা ভরে যেত না। এখন যাঁরা দেশটিকে এই পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন, এটা ভাবা ভুল হবে তাঁরা প্যান্ডোরার মতো। কারণ, প্যান্ডোরার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। বেচারা কৌতূহল থেকে, ভুল করে একটি কাজ করে ফেলেছিল, যার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। কিন্তু আমাদের দেশের ভয়াবহ পরিণামের পেছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তো দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁরা দেশের বারোটা বাজিয়েছেন কি না বুঝেশুনেই? না, তাঁরা ভেবেছেন দেশ রসাতলে যাক, আমরা আমাদের পকেট ভরি। আমাদের পরিবারের সন্তানেরাই শুধু দুধেভাতে থাকবে, বাকি সব মরুক। এই কারণেই তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কোনোটাই দেশে থাকে না। সব ইউরোপ ও আমেরিকায়। নয়তো দেখুন দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে রাঘববোয়াল ও তাঁদের ছানাপোনাদের কাউকেই দেশে পাওয়া যায় না। বেচারা তৃণমূলের লোকজন থেকে থেকে মার খায়, ঘরবাড়িছাড়া হয়।

আমরা গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা বলি ঠিকই, কিন্তু দেখা যায়, ভোটাধিকার ও বাক্স্বাধীনতা সংবিধানে আছে, বাস্তবে সেসবের প্রতিফলন নেই। শুধু প্রতিশ্রুতি আছে, প্রতিকার নেই। প্রকট মতাদর্শিক পার্থক্য আছে, দেশের স্বার্থে ঐকমত্যে পৌঁছানো নেই। কেবল ঘৃণা ও হিংসা আছে, শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা নেই। ধর্ম পালনে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু সততা ও নীতিনৈতিকার বালাই নেই। অন্যের ওপর দোষারোপ আছে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা নেই। অন্যের ধনসম্পদ লুটপাটের উদগ্র বাসনা আছে, কিন্তু দরিদ্রকে দয়া দেখান ও দান করার মানসিকতা নেই। এই তো আমরা। সারবান কথাটা হলো, আমরা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, লোভী ও অসংবেদনশীল। কিছুটা ধর্ষকামী বললেও বোধ হয় ভুল বলা হবে না। অন্যের দুঃখ-বেদনায় আমরা সুখবোধ করি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গিয়ে দেখবেন, কারও মৃত্যুর সংবাদেও আমরা যে হারে অট্টহাসির প্রতিক্রিয়া দিই, যেসব মন্তব্য করি, তাতে ওই বিকৃত মানসিকতার পরিচয়টা ফুটে ওঠে। একজন নারীকে নিয়ে আমরা যে পরিমাণ কুরুচিপূর্ণ ও কটুবাক্য নিক্ষেপ করতে পারি, সেসব থেকেও জাতি হিসেবে আমাদের মানসিকতা পরিমাপ করা যায়। এর বেশি আর কী বলব? তবু আশা রাখি, একদিন নিশ্চয় আমরা মানবিক গুণাবলির অধিকারী হয়ে উঠব।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক

গ্রিক পুরাণের পাঠকমাত্রই প্যান্ডোরাকে চেনেন। তাঁরা জানেন, এই প্যান্ডোরা হলো দুনিয়ার প্রথম নারী, যাকে দেবরাজ জিয়ুসের তত্ত্বাবধানে খুব যত্ন করে সৃষ্টি করেছিলেন অন্য দেবতারা। সৃষ্টির পর দেবতারা প্যান্ডোরাকে অতুলনীয় সব উপহার দিয়েছিলেন—সৌন্দর্য, মাধুর্য, সংগীত, কৌতূহল, ইতি ও আদি। তাকে একটি বয়ামও উপহার দেওয়া হয়েছিল। লোকে যেটাকে পরে ‘বাক্স’ বলে ভ্রম করেছিল। যাহোক, উপহার দেওয়ার সময়ই প্যান্ডোরাকে সাবধান করা হয়েছিল, সে যেন ভুলেও ওই বয়াম না খোলে। কিন্তু কৌতূহলবশত প্যান্ডোরা একদিন সেই বয়ামের ঢাকনা খুলে ফেলে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে বয়ামের ভেতর থেকে সব খারাপ জিনিস—দুঃখ, জরা, মৃত্যু, বেদনা, দুর্ভোগ দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এটা দেখে ভীষণ ভীত হয়ে প্যান্ডোরা দ্রুত বয়ামের মুখ বন্ধ করে দেয়। পরিতাপের বিষয়, সে সময় ভেতরে আটকা পড়ে যায় কেবল ‘আশা’। আশা আর বের হওয়ার সুযোগ পায়নি।

এই প্রতীকী গল্পটি থেকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। একটি ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক। নেতিবাচকটা আগে বলি: বয়ামের ভেতর থেকে আশা যে আর বের হতে পারল না, এটি হলো মানুষের জন্য হতাশার বিষয়। অর্থাৎ আর কোথাও কোনো আশা নেই, ভরসা নেই। মানুষের জীবনের এই দুর্ভোগ ও দুর্দশা চলতেই থাকবে। আশা নিখোঁজ কোনো বয়ামের ভেতর গুমরে গুমরে মরছে। আটকা পড়েছে সে। বয়াম খুলে দিয়ে আশাকে মুক্ত করবে, তেমন প্রতিশ্রুতিশীল কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বয়ামটাই বা কোথায়, তার হদিসই তো জানে না কেউ। এটি চরম হতাশার গল্প।

ইতিবাচকভাবে যদি গল্পটিকে দেখি, তবে দেখা যায়, আশা এখনো মরেনি। সে জীবিত শুধু নয়, বয়ামের ভেতরে নিরাপদে আছে। তার বিনষ্টি ঘটেনি। শেষ ভরসা হিসেবে সে মজুত রয়েছে বয়ামের ভেতর। প্রয়োজনে সে ঠিক ঠিক বেরিয়ে আসবে। সময়মতো কেউ না কেউ প্যান্ডোরার বয়ামের সন্ধান পাবে এবং মুখ খুলে দেবে, বের হয়ে আসবে আশার আলো, যা দিয়ে সব অশুভ, অন্ধকার দূর হবে। দুনিয়ার বুকে মন্দশক্তি তখন দুর্বল হয়ে পড়বে, সতেজ আশা সঞ্জীবনী হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের হৃদয়ে।

এই গল্পটি থেকে প্রথমে নেতিবাচক প্রতীকটিই আমাদের সামনে আসে। পৃথিবীতে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, এরপর ঠান্ডা স্নায়ুযুদ্ধ পেরিয়ে আজ আবারও যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতময় পৃথিবী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও চরম অস্থির। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশটি সংকটের ভেতর রয়েছে, সেখান থেকে উত্তরণের পথ পাওয়া তো যাচ্ছেই না, উল্টো সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আমরা কখনো সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল করছি, সংবাদমাধ্যমকে বন্ধ করে গণতন্ত্রকে রোধ করছি। কখনোবা সপরিবারে কাউকে হত্যা করছি, কখনো করছি গুপ্তহত্যা। ধর্মকে ব্যবহার করছি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। নিরপরাধ লেখক, প্রকাশক ও ব্লগারদের হত্যা করা হচ্ছে, সেখানে আবার জুটে যাচ্ছে সমর্থন। গুম-খুন-লুটের মচ্ছব করতে করতে আমরা জন্ম দিয়ে দিচ্ছি স্বৈরাচারী শাসকের। তাকে সরিয়ে ভাবা হয়েছিল প্যান্ডোরার বয়াম থেকে এবার আশাটা বের হয়ে আসবে। তরুণেরাই হবে সেই আশার কান্ডারি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বয়ামটিকেই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উল্টো জনতার শাসন বা মবোক্রেসির নামে উসকে দেওয়া হচ্ছে নৈরাজ্য বা এনার্কি। সেখানে নিশ্চুপ থাকছে প্রশাসন অথবা দায়সারা গোছের আচরণ করছে।

একদল ইতিহাসকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে বাংলাদেশের গৌরবজনক অর্জন মুক্তিযুদ্ধকে করে তুলেছে বিতর্কিত। আরেক দল সেই সুযোগে ইতিহাসে নিজেদের কলঙ্কজনক অধ্যায়কে মুছে দিতে সৃষ্টি করছে উল্টো বয়ান। আর এই বয়ান নির্মাণে তারা প্রয়োগ করছে নৈরাজ্যের শক্তি। সম্মতি আদায়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ শক্তি নয়, তারা নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা, এমনকি দার্শনিক চিন্তার ভুলভাল চটকদার যথেচ্ছাচার ব্যবহারও করছে। আর সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করছে ‘ঘৃণা’। মানুষ এমনিতেই খারাপকে ঘৃণা করে। কিন্তু কেউ যদি নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে খারাপের যা প্রাপ্য তার চেয়েও বেশি খারাপ করে ফেলে, ঘৃণার চাষাবাদ করতে গিয়ে কেউ যদি লাঙলের পরিবর্তে খননকারী যন্ত্র বা এক্সকাভেটর ব্যবহার করে ফেলে, তখন অতীতের খারাপটা আরও খারাপ হয়ে ফিরে আসার নিশানা খুঁজে পায়।

মুশকিলের দিকটি হলো, অর্ধশতাধিক বছর ধরে দেশটির শাসকগোষ্ঠী প্যান্ডোরার বয়ামে আটকে পড়া আশার আলোটিকে মুক্ত করার বদলে নৈরাশ্যমাখা অন্ধকারের বেসাতি করেছে। লোকেরা সেটিকেই মুক্তির বটিকা ভেবে খরিদ করে উন্মত্ত হয়েছে, তারপর যুক্তিহীন জম্বির মতো পরিচালিত হয়েছে, একে-অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। তারপরও আমি মনে করি, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক মানুষের অভাব নেই সমাজে। কিন্তু তাঁরা অনেকটা নিরুপায়। কারণ, তাঁরা বিচ্ছিন্ন এবং কোনো সংগঠিত শক্তির পূজারি নন। তাঁরা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের দাবিকে পাশ কাটিয়ে, পরিবারের দায়িত্বকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সত্য ও যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছেন না। না তাঁরা বাস্তবতাকে এড়াতে পারছেন, না বাস্তবতাকে পাল্টাতে পারছেন। না তাঁরা দেশে শান্তি পাচ্ছেন, না আবার দেশটা ছাড়তে পারছেন। এটা গভীর সংকট নয় তো গভীর সংকট কোনটি?

প্যান্ডোরা যেমন নিজের জানাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বয়ামের মুখটি খুলে ফেলেছিল, ছোট একটি ভুল অজান্তে ঘটিয়ে ফেলেছিল। আমরাও কি বারবার দেশের মঙ্গলের কথা বলে সেই একই রকম কাজ করে ফেলছি না? দেশের মঙ্গল যদি গত অর্ধশতকে হতো তাহলে চিকিৎসার জন্য মানুষ বাইরের দেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হতো না। দেশীয় শিক্ষাকে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে বিদেশি ভাষার মাধ্যমে পড়ালেখা করাকে অধিক গুরুত্ব দিত না। খোদ মাতৃভাষাকে অপমান ও অবহেলা করত না। খাবারে বিষ মেশাত না। ঠক ও প্রতারকে দেশটা ভরে যেত না। এখন যাঁরা দেশটিকে এই পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন, এটা ভাবা ভুল হবে তাঁরা প্যান্ডোরার মতো। কারণ, প্যান্ডোরার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। বেচারা কৌতূহল থেকে, ভুল করে একটি কাজ করে ফেলেছিল, যার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। কিন্তু আমাদের দেশের ভয়াবহ পরিণামের পেছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তো দুধে ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁরা দেশের বারোটা বাজিয়েছেন কি না বুঝেশুনেই? না, তাঁরা ভেবেছেন দেশ রসাতলে যাক, আমরা আমাদের পকেট ভরি। আমাদের পরিবারের সন্তানেরাই শুধু দুধেভাতে থাকবে, বাকি সব মরুক। এই কারণেই তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কোনোটাই দেশে থাকে না। সব ইউরোপ ও আমেরিকায়। নয়তো দেখুন দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে রাঘববোয়াল ও তাঁদের ছানাপোনাদের কাউকেই দেশে পাওয়া যায় না। বেচারা তৃণমূলের লোকজন থেকে থেকে মার খায়, ঘরবাড়িছাড়া হয়।

আমরা গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা বলি ঠিকই, কিন্তু দেখা যায়, ভোটাধিকার ও বাক্স্বাধীনতা সংবিধানে আছে, বাস্তবে সেসবের প্রতিফলন নেই। শুধু প্রতিশ্রুতি আছে, প্রতিকার নেই। প্রকট মতাদর্শিক পার্থক্য আছে, দেশের স্বার্থে ঐকমত্যে পৌঁছানো নেই। কেবল ঘৃণা ও হিংসা আছে, শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা নেই। ধর্ম পালনে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু সততা ও নীতিনৈতিকার বালাই নেই। অন্যের ওপর দোষারোপ আছে, নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা নেই। অন্যের ধনসম্পদ লুটপাটের উদগ্র বাসনা আছে, কিন্তু দরিদ্রকে দয়া দেখান ও দান করার মানসিকতা নেই। এই তো আমরা। সারবান কথাটা হলো, আমরা অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, লোভী ও অসংবেদনশীল। কিছুটা ধর্ষকামী বললেও বোধ হয় ভুল বলা হবে না। অন্যের দুঃখ-বেদনায় আমরা সুখবোধ করি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গিয়ে দেখবেন, কারও মৃত্যুর সংবাদেও আমরা যে হারে অট্টহাসির প্রতিক্রিয়া দিই, যেসব মন্তব্য করি, তাতে ওই বিকৃত মানসিকতার পরিচয়টা ফুটে ওঠে। একজন নারীকে নিয়ে আমরা যে পরিমাণ কুরুচিপূর্ণ ও কটুবাক্য নিক্ষেপ করতে পারি, সেসব থেকেও জাতি হিসেবে আমাদের মানসিকতা পরিমাপ করা যায়। এর বেশি আর কী বলব? তবু আশা রাখি, একদিন নিশ্চয় আমরা মানবিক গুণাবলির অধিকারী হয়ে উঠব।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের পালে হাওয়া লাগা যাকে বোঝায়, সে রকম কোনো কিছু এখনো সাধারণ জনপরিসরে দেখা যাচ্ছে না। এবারই একসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে। কিন্তু মানুষকে এখন পর্যন্ত নির্বাচনমুখী হতে দেখা যাচ্ছে না।

১ দিন আগে

বর্তমান সময়ে চাকরি হলো সোনার হরিণ। যে হরিণের পেছনে ছুটছে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। যেকোনো ধরনের চাকরি পেতে কারও প্রচেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই। বিশেষ করে আমাদের দেশে সরকারি চাকরির বাজারে এখন প্রতিযোগিতার অভাব নেই।

১ দিন আগে

সবকিছু ঠিক থাকলে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রপ্রত্যাশী জনগণের কাছে এই নির্বাচনটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। কারণ, এক যুগের বেশি সময় ধরে দেশে যে নির্বাচনী বাস্তবতা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ, অংশগ্রহণহীন এবং বিতর্কে ভরপুর।

১ দিন আগে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। দেশের নাগরিকেরা যেমন অধীর আগ্রহে দিনটির অপেক্ষা করছেন, তেমনি করছেন প্রবাসীরাও। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৩০০ সংসদীয় আসনে আগামী নির্বাচনের জন্য মোট ১৫ লাখ ২৭ হাজার ১৫৫ জন ভোটারের পোস্টাল ভোট নিবন্ধন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১ দিন আগে