দ্য ওয়্যারের নিবন্ধ

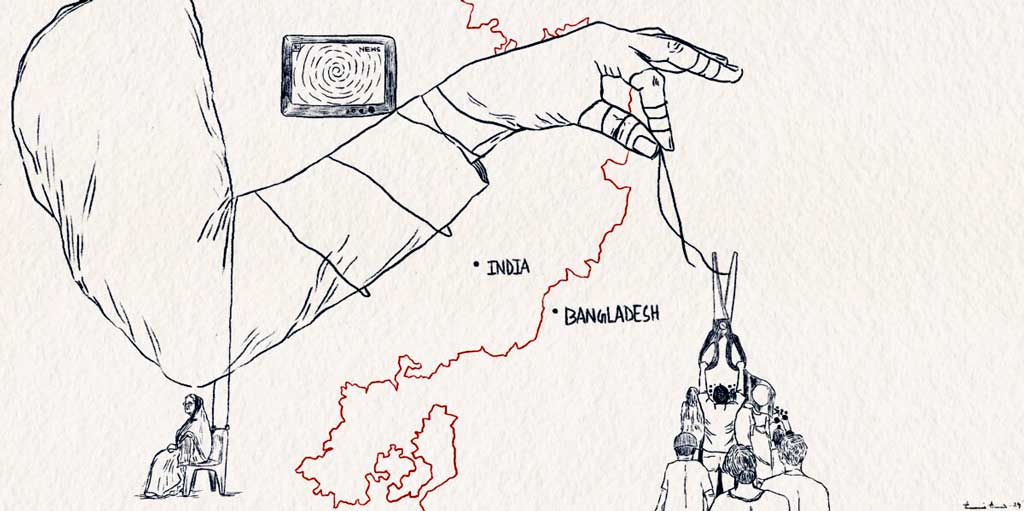

বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয়, নয়াদিল্লির জন্য ক্ষমতার সঙ্গে নীতির ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত জুলাইয়ে চীন সফরে যান। এক সপ্তাহের জন্য নির্ধারিত থাকলেও তিনি সফর সংক্ষিপ্ত করে ১০ জুলাই হঠাৎ ঢাকায় ফেরেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চীনে এটি তাঁর পঞ্চম রাষ্ট্রীয় সফর ছিল। যেখানে আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও চীন বারবার হাসিনাকে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থন জুগিয়েছে।

তবে যাঁরা শেখ হাসিনার প্রতিটি সফরে ‘সুনামের’ ভারী ব্যাগ নিয়ে ফেরার দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত—তাঁদের কাছে এই সফরের ফল ছিল হতাশাজনক। দেশের ক্রমেই জটিল হতে থাকা রিজার্ভ-সংকট কাটানোর জন্য শেখ হাসিনা চীন সফরে ৫ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার প্রত্যাশা করলেও মাত্র ১৩৭ মিলিয়ন ডলারের ছোট প্রতিশ্রুতি নিয়েই তাঁকে ফিরতে হয়।

এ ছাড়া এই সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ স্থায়ী হয় মাত্র ৩০ মিনিট। এমনকি চীন সফরকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতাদের জন্য যে প্রটোকল দেওয়া হয়, সেটি থেকেও বঞ্চিত হন শেখ হাসিনা। চীনের অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনার সুচারুভাবে নির্মিত তাসের ঘরের ভিত নড়ে ওঠে! এর ঠিক এক মাসের কম সময় পর ৫ আগস্ট তাঁর সেই তাসের ঘর ভেঙে পড়ে।

এরপর, শেখ হাসিনা, যিনি নিজে তাঁর বাহিনীর হাতে হাজার হাজার প্রতিবাদকারীকে হতাহত করার ঘটনা তদারক করেছেন—ভারতে চলে যান। বিষয়টি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা দক্ষিণ ব্লককে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

অনেক দূরদর্শী বিশ্লেষকের মতে, এই মুহূর্ত দীর্ঘদিন আগেই অনুমেয় ছিল। ভারত দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশে ‘হাই–রিস্ক গেম’ বা উচ্চ-ঝুঁকির খেলা খেলেছে—যেকোনো মূল্যে কেবল শেখ হাসিনাকেই সমর্থন করার মধ্য দিয়ে। এই কৌশল গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের আশায় থাকা অন্য সব রাজনৈতিক দল এবং কোটি কোটি বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

প্রাথমিকভাবে, ভারতের এই ‘সংকীর্ণ’ অবস্থানকে যথার্থ মনে হয়েছিল। কারণ, শেখ হাসিনা ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী কৌশলগত মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি কার্যকরভাবে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে নিষ্ক্রিয় করেছেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সন্ত্রাস দমনের উদ্বেগ নিরসনে সহায়তা করেন এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নজিরবিহীন ঘনিষ্ঠতার সূচনা করেন।

এই চাকচিক্যের বাইরে ভারতের অবিচল সমর্থন শেখ হাসিনাকে নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভোট কারচুপি ও তিনটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচন আয়োজন এবং সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের সুযোগ করে দিয়েছিল। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক অত্যন্ত অজনপ্রিয়, অলিগার্কি শাসনব্যবস্থা, যা ক্ষমতায় টিকে থাকতে নজিরবিহীন মাত্রার দুর্নীতি ও নিপীড়নের পথ বেছে নেয়।

যদিও রাশিয়া ও চীন হাসিনার সমর্থক ছিল, তবে বাংলাদেশিরা ভারত সরকারকে সবচেয়ে বেশি দায়ী মনে করে। অন্যদের তুলনায় ভারতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সবচেয়ে সক্রিয় হস্তক্ষেপকারী এবং শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের নির্লজ্জ রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখা হয়।

এর চেয়েও খারাপ বিষয় হলো, ভারতকে এক নব্য উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে দেখা হয়; যারা বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের চেয়ে দেশটিকে শোষণে বেশি আগ্রহী। ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে হাসিনা সরকারের সম্পাদিত একটি অসম বিদ্যুৎ চুক্তি, ফলে বাংলাদেশকে তিন গুণ বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করা হয় এবং আদানি নজিরবিহীন মুনাফা অর্জন করে—তেমনই অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে মাত্র একটি।

সাধারণ বাংলাদেশিদের কাছে বিষয়টি ছিল পরিষ্কার—ভারত শেখ হাসিনার ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করবে, আর শেখ হাসিনা ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবেন। এমনকি বাংলাদেশের জনগণের করের টাকায় ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে লাভবান করার মাধ্যমে হলেও। ফল কী হয়েছে? বাংলাদেশে এখন ভারতবিরোধী মনোভাব তুঙ্গে এবং ভারতের জন্য ১৮ কোটি মানুষের একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের ঘটনাবলি ভারত সরকারের জন্য একটি অত্যন্ত দরকারি সতর্কসংকেত হিসেবে কাজ করবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এটি ভারতের জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্মূল্যায়ন করার এবং বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ করার। কিন্তু ৫ আগস্ট থেকে ভারতের কর্মকাণ্ডকে বিপ্লবের চেতনাকে অপমান করার মতো বলেই দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডে হাসিনার জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাঁকে জবাবদিহির আওতায় আনার ব্যাপারে জনগণের ব্যাপক দাবির পরও ভারত তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনাকে জনসমক্ষে বিকৃত ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যমের প্রচারিত সমন্বিত প্রোপাগান্ডা, যা ভারতের রাষ্ট্রীয় নজরদারির অধীনে চলতে দেওয়া হয়েছে। এসব প্রচারণায় বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এই বিবরণগুলো সরকারিভাবে এবং শাসক দলের নেতাদের উসকানিমূলক মন্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এদিকে, এই অতিরঞ্জিত দাবির ওপর ভারতের মনোযোগ এবং হাসিনা সরকারের জুলাই মাসে ও তার আগে সংঘটিত রক্তপাত নিয়ে ভারতের নীরবতা—এই দ্বিচারিতা সাধারণ বাংলাদেশিদের চোখ এড়ায়নি। তারা এটিকে তাদের ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতি একধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই দেখছে। যেমন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর তথাকথিত ‘গণহত্যা’ বা শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে দেশের ‘তালেবানি’ হওয়ার দাবি—এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনা প্রচার এবং শেখ হাসিনার উসকানিমূলক রাজনীতির প্রতি ভারতের প্রকাশ্য সমর্থন—একটি সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্রের সন্দেহ জাগিয়েছে।

অনেকে বিশ্বাস করেন, ভারত সরকার বাংলাদেশের সংস্কার ও গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং তাদের পছন্দের নেত্রীকে পুনঃস্থাপন করতে চাইছে। এই ধরনের ধারণাগুলো কেবল দীর্ঘস্থায়ী কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্যই নয়, বরং উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্যও গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পুনরুত্থান সম্ভব এবং এর উদাহরণ হিসেবে ত্রিপুরায় হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির (আরএসএস) সম্পৃক্ত নতুন গঠিত একটি সংগঠন—বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে সাম্প্রতিক হামলা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই হামলার পর ভারত সরকারের দ্রুত দুঃখপ্রকাশ, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ঢাকায় ‘সমস্যা সমাধানে গঠনমূলক পন্থা’ নিয়ে আলোচনার জন্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আয়োজন প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে একটি সত্যিকারের শক্তিশালী ও পারস্পরিক লাভের সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারতের নেতাদের রক্তে দাগ লাগা ‘হাসিনা লেন্স’ থেকে বের হয়ে খোলা চোখে দেখতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের বুঝতে হবে যে একটি অস্থিতিশীল বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত একটি অস্থিতিশীল ভারতই ডেকে আনবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সফলতাকে সমর্থন করা ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর তাদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের জন্ম দেবে; যা ভারত কখনোই সামলাতে পারবে না।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভারতের উদাসীনতার এবং কিছুটা বৈরিতার ফলে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে ধীরে ধীরে কিন্তু গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মধ্য থেকে যে কিছু প্রধান বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—ভারতীয় কূটনীতির গেরুয়াকরণ। এ ছাড়া বহুপক্ষীয় অবস্থানের কারণে বর্তমান ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা বৈশ্বিক সম্পর্ককে ক্রমশ বেশি করে ‘লেনদেনের বাজার’ হিসেবে দেখছেন, যেখানে নিজস্ব স্বার্থের নগ্ন অনুসরণে নৈতিকতার কোনো ভান ধরার প্রয়োজন নেই।

মূলত, ভারত এখন সম্পূর্ণরূপে বাস্তববাদী (রিয়েলপলিটিক) পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে এবং পুরোনো নেহরুবাদী ও গান্ধীবাদী শান্তিবাদ এবং ‘নৈতিক নীতি’ পরিত্যাগ করেছে। তাই ভারত আর বিশ্বে ‘ভারতীয় ব্র্যান্ডের নৈতিক নেতৃত্ব’ দেওয়ার প্রতি আগ্রহী নয়।

একটি বহুমুখী এবং অস্থির বিশ্বে—যেখানে ক্ষমতার মানদণ্ড ও মাত্রাগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে—একটি সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অযৌক্তিক নয়। এ ছাড়া অতীতে ভারতের শান্তিবাদের প্রচারণা প্রায়শই অগ্রাহ্য হয়েছে। তবে ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা যে ভুল করছেন, তা হলো—‘হার্ড পাওয়ার’ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ‘সফট পাওয়ারের’ প্রয়োজনীয় ভিত্তি ছাড়া স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

শেখ হাসিনা যদি ক্ষমতা থেকে সরে যান, তবে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা অন্যদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে, আর দিল্লি পিছিয়ে পড়বে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং এখন বাংলাদেশে ভারতের আঞ্চলিক প্রভাবের পতন এরই ইঙ্গিত দেয়। যেহেতু এই ক্রমবর্ধমান মেরুকৃত ও অনিশ্চিত বিশ্বে প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগণ আর দিল্লিকে একটি নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখছে না। এই বিষয় ভারতের বাস্তববাদী ‘প্রতিবেশী প্রথম’—নীতির ফল এবং এটি মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়।

তবে এটি এমন হওয়ার প্রয়োজন খুব একটা ছিল না। নেহরুবাদী ‘নৈতিক নীতির’ আঞ্চলিক সাফল্যের দৃষ্টান্তও আছে। নথিপত্রে দেখা যায়, ভারত ঐতিহাসিকভাবে এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের গুণাবলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি—যা ভারতের উদার গণতান্ত্রিক পরিচয়ে নিহিত—অতীতে আঞ্চলিক সংকটের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টাকে রূপ দিয়েছিল। এর একটি উদাহরণ হলো—২০ বছর আগে নেপালের গণ-আন্দোলনের সময় যখন ভারত বহুত্ববাদকে একমাত্র টেকসই কৌশল হিসেবে সমর্থন করেছিল। স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করার প্রলোভনকে বাদ দিয়ে ভারত তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে নেপালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল এবং এর মাধ্যমে নেপালিদের আস্থা অর্জন করেছিল।

প্রতিবেশী দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ভারতবিরোধী বা ‘অন্যদের’ প্রতি অনুগত সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদি ঝুঁকি ভারতীয় নেতৃত্ব বুঝতে পারেন। তবে বিপরীতে, স্বল্প মেয়াদে যতই লাভজনক বা ‘ভারতপন্থী’ হোক না কেন, স্বৈরাচারী বা অসহিষ্ণু সরকারগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতার শিকার হয়, যা দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের পরিস্থিতি, যা আরও গভীরভাবে বিকশিত হচ্ছে, এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

লেখক:

ক্রিস্তোফ জাফ্রেলো সেরি: ‘সায়েন্স পো’–এর গবেষণা পরিচালক, কিংস কলেজ লন্ডনের রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ‘কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস’-এর নন-রেসিডেন্ট ফেলো।

মানুচেহের শাফি: বাংলাদেশি রাজনৈতিক বিশ্লেষক। যিনি দক্ষিণ এশিয়ায় একটি জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আগে জাতিসংঘে কাজ করেছেন এবং প্যারিসের সায়েন্স পোর প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

অনুবাদ: আব্দুর রহমান

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, সর্বশেষ এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি শাসন শুরু করলেও—কবে এবং কীভাবে এর সমাপ্তি ঘটবে, তা নির্ধারণ করবে ইরানই। আর, বিশ্লেষকেরা বলছেন—উপসাগরীয় দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে ইরান ‘ঠিক কী করতে চাইছে, তা সে পুরোপুরি জানে।’

৫ ঘণ্টা আগে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত শনিবার ইরানে যৌথ হামলা চালায়। এতে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিহত হন। এর পরই দ্রুত পাল্টা জবাবের পথে হাঁটে তেহরান। ইরান জানায়, তাদের প্রতিশোধমূলক হামলার লক্ষ্য ছিল ইসরায়েল এবং অঞ্চলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র-সংযুক্ত সামরিক স্থাপনাগুলো।

৫ ঘণ্টা আগে

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনিকে হত্যা করা হলেও তেহরান যুক্তরাষ্ট্রের দাবি মেনে নেবে—এমন সম্ভাবনা খুবই কম। এমনটাই মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব ডিফেন্স মাইকেল ম্যালরয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খামেনিকে হত্যা করা...

১ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইরানের বর্তমান রেজিম বা শাসনব্যবস্থা উৎখাতের লক্ষ্যে হামলা চালিয়েছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন মার্কিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নীতি থেকে একটি তীক্ষ্ণ বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করছে। সোজা কথায়, তাঁর নীতি অতীতের যেকোনো মার্কিন প্রশাসনের রেজিম....

১ দিন আগে